Negara Menghukum Korban: Ketika Pembelaan Diri Dipidanakan, Keadilan Diuji

Oleh: Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas)

Jurnalis Senior PEWARNA Indonesia

Ada ironi pahit dalam praktik penegakan hukum kita hari ini: negara yang sering terlambat hadir ketika kejahatan terjadi, justru datang paling cepat saat harus menghukum warganya sendiri. Bukan pelaku kejahatan, melainkan korban yang berani melawan.

Kasus Hogi Minaya bukan sekadar perkara hukum lalu lintas. Ia adalah potret telanjang bagaimana hukum bisa kehilangan nurani ketika pasal dibaca tanpa empati, dan keadilan dikorbankan demi formalitas prosedur.

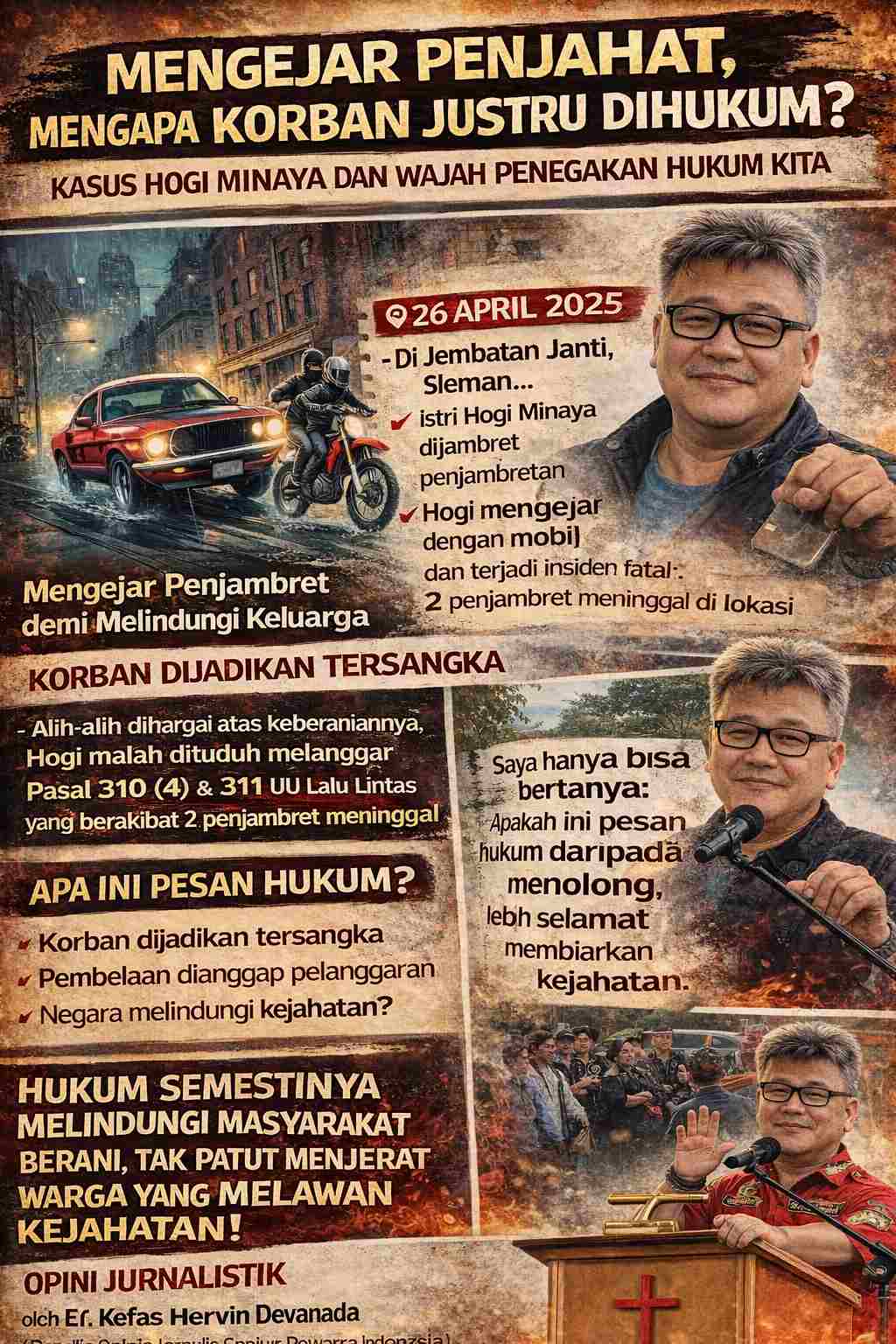

Pada 26 April 2025, di kawasan Jembatan Layang Janti, Sleman, istri Hogi Minaya menjadi korban penjambretan. Dua pelaku merampas tas korban dan berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dalam kondisi panik dan spontan, Hogi—yang berada di lokasi—melakukan pengejaran menggunakan mobil dengan satu tujuan: menghentikan kejahatan yang baru saja terjadi.

Pengejaran itu berakhir tragis. Motor para pelaku terjatuh dan menabrak tembok. Kedua penjambret meninggal dunia di lokasi kejadian.

Di titik inilah publik berharap hukum bekerja dengan akal sehat: melihat konteks, membaca situasi darurat, dan menempatkan korban sebagai korban. Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Alih-alih fokus pada kejahatan awal berupa penjambretan, aparat penegak hukum justru menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka, dengan jeratan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas, dengan dalih kelalaian atau kesengajaan dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Narasi resmi menyebutkan bahwa penetapan tersangka dilakukan demi “kepastian hukum”. Namun publik patut bertanya: kepastian hukum untuk siapa?

Apakah kepastian hukum berarti menutup mata dari fakta bahwa peristiwa ini diawali oleh kejahatan? Apakah hukum lalu lintas boleh berdiri sendiri, terpisah dari konteks pembelaan diri dan keadaan darurat?

Hukum pidana Indonesia sebenarnya mengenal dan melindungi pembelaan diri. Pasal 49 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika.

Pertanyaannya sederhana, tapi menyakitkan:

Jika penjambretan di depan mata, istri Anda menjadi korban, dan pelaku melarikan diri—haruskah warga negara diam?

Atau jangan-jangan, negara sedang mengirim pesan berbahaya:

- Melawan kejahatan itu berisiko dipenjara

- Diam lebih aman daripada bertindak

Jika demikian, maka hukum tidak lagi mendidik masyarakat untuk berani melawan kejahatan, melainkan melatih warga untuk pasrah dan takut.

Lebih ironis lagi, publik menyaksikan bagaimana banyak pelaku kejahatan besar—korupsi, kejahatan struktural, kejahatan kekuasaan—seringkali mendapat perlakuan lunak. Sementara warga biasa yang bertindak spontan demi keselamatan keluarganya justru diproses dengan ketat.

Inilah paradoks penegakan hukum kita:

tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Hukum yang seharusnya menjadi pelindung berubah menjadi alat yang menekan. Dalam konteks ini, penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka bukan hanya soal salah tafsir pasal, tetapi krisis empati dalam penegakan hukum.

Opini ini tidak sedang membenarkan kekerasan, apalagi kematian. Namun keadilan tidak boleh dibangun dengan cara memutus sebab dari akibat. Kejahatan penjambretan adalah sebab utama. Tragedi yang terjadi adalah akibat dari situasi darurat yang tidak diciptakan oleh korban.

Jika hukum hanya membaca akibat tanpa memahami sebab, maka hukum telah kehilangan rohnya.

Negara hukum tidak diukur dari seberapa cepat ia menetapkan tersangka, tetapi dari seberapa adil ia membaca realitas. Penegakan hukum tanpa empati hanya akan melahirkan ketakutan publik, bukan kepercayaan.

Kasus Hogi Minaya adalah alarm keras. Jika pembelaan diri terus dipidanakan, maka yang mati bukan hanya dua penjambret di Janti—tetapi juga rasa keadilan masyarakat.

Hukum seharusnya melindungi korban, bukan menghukumnya.

Jika itu gagal dilakukan, maka yang bermasalah bukan warganya—melainkan cara negara memahami keadilan.